新聞專區訊息專區

食用安全|隔夜水放1晚 細菌幾何級暴增可致食物中毒 專家警告:1種水絕對不喝

食用安全|隔夜水放1晚 細菌幾何級暴增可致食物中毒 專家警告:1種水絕對不喝

【TOPick / 黃堯姿】 發布日期:2025-05-15

AI 摘要

- 隔夜水細菌幾何級繁殖,危害健康。

- 塑化劑潛藏日常用品,影響健康。

- 減少塑化劑接觸,強化代謝功能。

隔夜水迷思|為免浪費,喝不完的飲料或水就留待下一日繼續飲用,這個習慣雖然環保,但可能暗藏健康危機。有研究指出,樽裝水放過夜,僅一晚的時間,裡面的細菌可以幾何級暴增,嚴重可致食物中毒。台灣有醫生和專家提醒大眾注意飲用水安全,與其花錢買樽裝水或飲料喝,或許有其他更環保和健康的方法。

隔夜水迷思|隔夜水細菌幾何級繁殖 可致食物中毒

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈和腎臟科醫生顏宗海在當地健康節目《健康零距離》中指出,很多人看輕隔夜水對健康的威脅,對於已經開封並飲用過的樽裝水或是飲料,有些人會放到隔天再喝。腎臟科醫生顏宗海指出,無色無味的水其實亦有飲用限期,放太久會滋生細菌,嚴重可致食物中毒。節目中亦引用過去研究,指出開封的樽裝水只要放置1晚,裡面的細菌會幾何級暴增,長期飲用會有損健康。

隔夜水迷思|毒物專家不喝1種水 恐吞萬塑膠微粒

臨床毒物科護理師譚敦慈亦提醒,任何樽裝飲料或水,只要當天開封且對嘴飲用,必須要當天飲用完畢。若喝不完亦最好棄掉,不要留待下一天繼續飲用。此外,她自己亦不會喝樽裝水,寧願自備水杯裝水,因膠樽含塑膠微粒。她引述美國一項研究報告,指出飲用樽裝水一年恐吞10幾萬塑膠微粒,相比起飲用自來水每年攝入僅4000多顆塑膠微粒,多足足25倍。

隔夜水迷思|自備水杯注意清洗步驟

譚敦慈續指,基於環保和健康理由,她有自備水杯的習慣,而且首選不銹鋼材質的。不過她提醒,不銹鋼水杯不能裝酸性飲料,而且裝過含糖或蛋白質飲料後,要徹底清潔。此外,水杯亦要每天清洗乾淨且瀝乾水,確保晾乾避免裡面膠條發霉。

- 過濾飲用水:使用濾水壺等設備可去除90%以上塑膠微粒,煮飯用水亦需過濾

- 保持地板清潔:灰塵中含塑膠微粒,吸入後可能分解為更小粒子侵入器官

- 禁用一次性塑膠容器:尤其避免加熱塑膠包裝,因高溫會釋出更多微粒與塑化劑;如需加熱,應優先選擇玻璃或不鏽鋼材質的食物盒

塑化劑|1妝前用品暗藏塑化劑

台灣家醫科醫生陳欣湄在其Facebook專頁陳欣湄指出,塑化劑潛藏在日常用品中,會導致性早熟、不孕、兒童發育障礙,甚至與肥胖、過敏等現代健康問題相關。她分享親身經歷,多年前她在檢測發現體內塑化劑「二苯酮-3」濃度竟超標100倍,來源竟是自己每天使用的防曬粉底液。

我審視自己的生活上,儘管很少用防曬乳、香水 但我確實每天都會擦一點點基礎的粉底液(裡頭是有防曬成分的),如果不是有檢查,應該根本不會知道這個指數很高。

她續指,這種環境荷爾蒙不只存在塑膠製品中,更潛藏在防曬乳、香水、沐浴乳等日常用品裡,可能導致性早熟、不孕、兒童發育障礙,甚至與肥胖、過敏等現代健康問題密切相關。

塑化劑|環境塑化劑4大來源

多數人長期暴露於塑化劑卻毫無症狀,她舉例日常生活中有4大污染來源:

+3

+3

- 個人護理品:防曬乳、香水中的抗紫外線成分

- 香氛產品:用於定香的化學物質

- 清潔劑:非離子型界面活性劑

- 塑膠製品:最常見的接觸途徑出效排毒

塑化劑|3步驟排毒

陳欣湄強調,雖然完全避免塑化劑暴露幾乎不可能,但透過日常簡單調整,能有效降低「無感中毒」的風險。

+2

+2

1. 避開污染源

- 減少使用含塑化劑產品,特別是香氛類與塑膠容器。

2. 強化代謝機能

- 充足睡眠不熬夜

- 每日飲水2000c.c.以上

- 保持規律排便

陳欣湄提醒,肥胖者更需注意,因塑化劑易堆積於脂肪組織。

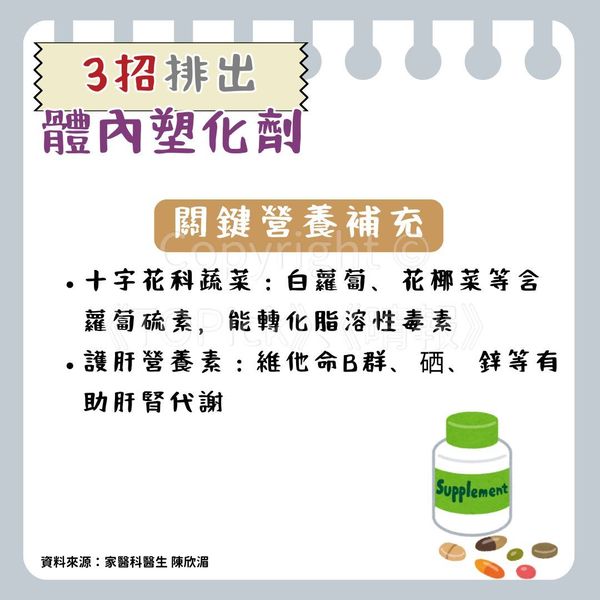

3. 關鍵營養補充

- 十字花科蔬菜:白蘿蔔、花椰菜等含蘿蔔硫素,能轉化脂溶性毒素

- 護肝營養素:維他命B群、硒、鋅等有助肝腎代謝

家居安全|14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山(K Kwong)早前於Facebook發文談論塑化劑禍害,當中提及多個人體攝入塑化劑途徑,其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等:

家居安全|6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點,減少過量接觸塑化劑機會:

家居安全|10種慢性中毒症狀

中醫師陳曉萱指出,若人體出現以下10種症狀,恐怕是慢性中毒的先兆

【中山醫院關心您的健康!呼籲您定期健康檢查,生活有保障。】